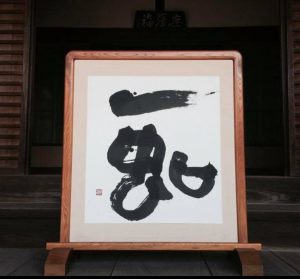

限りなく優しいもの

本日9月23日 午前3時より大峰山戸閉式が厳修されました。 開山中、さまざまな形でお支え下さった皆様に深く感謝申し上げます。

本日9月23日 午前3時より大峰山戸閉式が厳修されました。 開山中、さまざまな形でお支え下さった皆様に深く感謝申し上げます。

櫻本坊では「百年後 千年後に残せること」「未来に繋げたいこと 」のために「今」何をすべきか、どう伝えていくべきか…を常に考え、長い目で物事を観ることを心がけています。

また、櫻本坊は「人の心を育てる」役割も非常に重要視しており、 常に その言動には自身と他者への「思いやり」があるかどうかを問いかけることを大切にしています。

「修行」とは何をもって「ぎょう」というのか。

初心・原点にある想いと「当たり前」を振り返る。

性別も 年齢も 国籍も 職業も…修行や参拝にかける想いも、それぞれが違うなか、お互いを尊重し感謝し合うことの「当たり前」-

山の戸はしばらく閉じられますが、「里の行」にこそ精進し、社会での仕事に励み、家庭を愛し、仲間 友を慈しみ、良い想いをシェアしていく✨

今を生きる「行い」を「修め」ていく✨

日常の「当たり前」に溢れる…限りなく優しい「祈り」を、どうか忘れずに…✨

Anju

ps 写真は大峰山 櫻本坊参籠所と坊守の男性たち!

ps 写真は大峰山 櫻本坊参籠所と坊守の男性たち!

そして今夏の奥駈修行の集合写真です✨

携わる全ての皆様に、深く感謝申し上げます✨